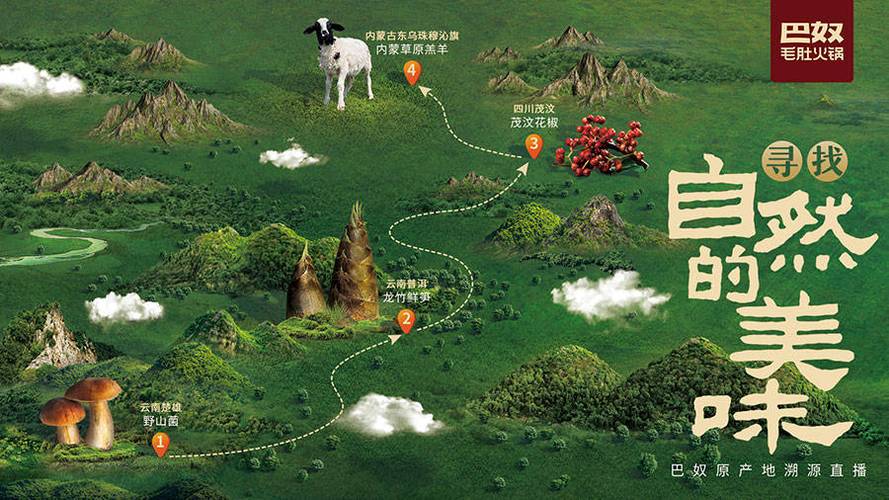

2024年火锅市场规模突破6000亿元,一场关于“地域风味”的争夺战正在悄然打响。从贵州酸汤里的木姜子油,到重庆红汤中的茂汶花椒;从巴奴菜单上的“乳山牡蛎”,到熊喵来了的“新疆青花椒鸡”,火锅品牌们正用带地域食材,在同质化红海中开辟新赛道。这场“食材”热潮,为何能成为流量密码?又如何从噱头走向长效?

从“锅底内卷”到“食材溯源”

地域风味成新战场

传统川渝火锅的麻辣鲜香已无法满足消费者的味蕾猎奇。《2024火锅创新发展报告》显示,地域食材创新贡献了火锅品类37%的新增流量,云南菌子火锅、潮汕牛肉火锅等地方风味门店数同比增长超40%。

曾几何时,火锅行业的竞争主要集中在锅底上。麻辣锅底、番茄锅底、清汤锅底……各大品牌不断推陈出新,试图用独特的锅底口味吸引消费者。然而,随着市场的发展,锅底的创新逐渐陷入瓶颈,消费者也开始对千篇一律的锅底感到厌倦。一些火锅品牌便开始将目光投向了食材,特别是那些具有地域特色的地标食材。

潮汕牛肉丸,凭借其独特的制作工艺和弹牙的口感,早已成为火锅餐桌上的常客。每一颗牛肉丸都经过上千次的捶打,肉质紧实,汁水四溢,咬上一口,满满的都是牛肉的鲜香。如今,在各大火锅店内,潮汕牛肉丸几乎是必点菜品,其受欢迎程度可见一斑。据相关数据显示,在名火锅连锁品牌中,潮汕牛肉丸的点单率常年位居前列,每月销量可达数十万份,并且带动了该品牌整体销售额的增长。

而雷山鱼酱酸,作为贵州雷山的特色食材,也在火锅界掀起了一股热潮。它以当地的爬岩鱼为主要原料,经过古法发酵而成,味道鲜美,营养丰富。海底捞推出的雷山酸汤锅,上架2个多月销量就超90万份,点击率达到了公司内部评价的“爆品标准”。这一数据充分证明了雷山鱼酱酸在火锅市场的强大吸引力,也让更多人了解到了贵州的特色饮食文化。

金佛山方竹笋同样备受青睐。它生长于海拔1400米以上的山间,得益于独特的自然条件和非人工种植方式,具有鲜嫩的口感和丰富的营养成分。珮姐重庆火锅与金佛山景区联合举办的方竹笋节,已连续举办多届,通过将金佛山的方竹笋引入全国各地的门店,将地方特色推向更广阔的市场。每年方竹笋上市季节,珮姐火锅的相关菜品销量都会大幅增长,吸引了众多食客前来尝鲜。

这些热门地标食材的出现,不仅丰富了火锅的菜品选择,也为火锅品牌带来了新的流量和复购率。行业报告显示,使用地标食材的火锅品牌,复购率平均提升27%,客单价却能保持平稳。消费者愿意为这些带有地域特色和品质保障的食材买单,因为它们不仅能带来独特的味觉体验,还能满足人们对健康、新鲜食材的追求。

地标食材打破工业化僵局

重燃独特魅力

在餐饮行业的发展长河中,火锅一直占据着独特而重要的地位。回溯到80年代,工业化的脚步迅猛迈进,给火锅行业带来了显著的变化。冷冻牛肚逐渐取代了新鲜毛肚,火锅底料也踏上了标准化的进程。不可否认,这在一定程度上极大地提升了生产效率,食材的保存期限也得以延长。然而,硬币总有两面,在追求高效与便利的同时,火锅却悄然失去了一些至关重要的东西——那原汁原味的地域特色和令人难忘的新鲜口感。原本散发着浓郁地方风情、承载着独特饮食文化的火锅,开始变得有些千篇一律,在工业化的浪潮中渐渐模糊了自己的个性。

直到2010年代,一个关键的转折点出现了,为火锅行业带来了新的生机与活力。河南巴奴的创始人杜中兵,在一次机缘巧合下,走进了铁棍山药田。令人惊喜的是,他发现了被《本草纲目》所记载的怀药——温县铁棍山药,竟能与牛油火锅碰撞出奇妙的味觉火花。当山药充分吸收麻辣汤汁后,呈现出外脆内糯的独特口感,更为神奇的是,它还能恰到好处地中和火锅的油腻。这场田野调查,让“温县铁棍山药”成为了巴奴菜单上的首个地理标志产品,也为火锅行业开启了一个新的篇章。从此,地标食材开始逐渐走进人们的视野,成为火锅行业的新宠。

地标食材的出现,不仅仅是为火锅增添了一种新的食材选择,它背后蕴含着深厚的价值。每一种地标食材都像是一把钥匙,打开了一扇通往特定地域文化与历史的大门。它们生长在特定的地理环境中,汲取着当地独特的水土养分,承载着当地人民世代相传的种植或养殖智慧。就拿温县铁棍山药来说,温县独特的气候、土壤条件,造就了铁棍山药独一无二的品质,这种品质是无法在其他地方复制的。当它融入火锅中,食客品尝到的不仅仅是美味,更是温县这片土地的风情与故事。

地标食材的“三重价值”:

流量、文化与民生

流量密码:制造“可传播的新鲜感”

像贵州夺夺粉火锅的手工米浆、云南菌菇火锅的“见手青中毒”话题、重庆火锅的綦江赶水萝卜,这些食材自带“地域猎奇性+社交货币属性”。小红书#火锅地理课#话题下,用户分享不同地域食材的涮煮攻略,相关笔记超200万篇。

地标食材凭借其独特性,成为吸引消费者目光、带来流量的重要因素。在信息爆炸的时代,消费者对新鲜、特色事物充满好奇。当火锅品牌引入地标食材,被制成火锅涮煮食材后,一经推出便迅速引发关注。这种具有地域特色、区别于普通食材的新奇感,通过社交媒体、美食博主推荐等渠道广泛传播,吸引大量食客前来尝鲜,为火锅门店带来显著的客流量增长。

像贵州夺夺粉火锅的手工米浆、云南菌菇火锅的“见手青中毒”话题、重庆火锅的綦江赶水萝卜,这些食材自带“地域猎奇性+社交货币属性”。小红书#火锅地理课#话题下,用户分享不同地域食材的涮煮攻略,相关笔记超200万篇。

以地标食材作为独特卖点,在竞争激烈的火锅市场中,让品牌更容易在消费者心中留下深刻印象,从而增加品牌曝光度,进一步转化为实际的消费流量,推动销售额提升。

文化纽带:唤醒“舌尖上的乡愁”

每一种地标食材都是地域文化的鲜活载体。它们生长于特定地理环境,是当地气候、土壤、人文等多种因素长期孕育的结果,凝聚着当地人民世代相传的种植或养殖智慧。

地标食材承载着丰富的地域文化内涵,能够唤醒消费者“舌尖上的乡愁”,成为连接品牌与消费者情感的重要纽带。对于在异地工作生活的人来说,品尝到家乡特色的火锅食材,能让他们感受到浓浓的家乡味道,产生强烈的情感共鸣。

以温县铁棍山药为例,温县独特的气候与土壤条件赋予其独一无二的品质,其背后是当地悠久的种植历史和深厚的文化底蕴。当这种地标食材融入火锅,食客品尝到的不只是美味,更是温县的地域风情与故事。它延续了当地饮食文化的记忆,让地域特色在火锅餐桌上得以传承和展现,使火锅不仅仅是一种美食,更成为地域文化交流与传播的桥梁,促进不同地区文化在饮食领域的交融。

民生赋能:助力地方经济

火锅行业对地标食材的广泛应用,为地方经济发展注入了强大动力。一方面,它为当地农户和相关从业者开辟了增收渠道。火锅品牌与当地农户、合作社合作建立地标食材供应基地,稳定的订单需求保障了农产品销售,提高了农民收入。例如:重庆巫溪的“坝坝火锅”直接向当地农户收购蔬菜、土鸡等食材,带动周边200户村民实现增收致富。

另一方面,带动了上下游产业发展。从食材种植养殖、采摘运输,到加工储存,形成完整产业链,创造大量就业岗位。同时,地标食材推动地方特色产业发展,提升地区经济活力,促进乡村振兴,实现产业与民生的良性互动。锅圈启动的“i锅圈”项目,将香格里拉松茸、东北杂粮等通过即时零售网络送往下沉市场,助农销售额年增长120%。据统计,每10家主打地标食材的火锅店,可带动3-5个县域农产品基地的发展,为乡村振兴和地方经济繁荣做出了积极贡献。

未来之路:

从噱头走向长效

“地标食材”热潮已然兴起,可如何让它从一时的噱头转变为长效的竞争力,这是火锅行业需要思考的问题。

未来,火锅品牌要更加注重食材的品质把控,建立稳定的供应链体系,确保地标食材的供应稳定且新鲜。科技的发展为提升地标食材的消费体验提供了无限可能。深入挖掘食材背后的文化内涵,将其与品牌故事、门店体验更好地融合,让消费者在品尝美食的过程中,深入了解地域文化。火锅品牌可以运用AR、VR技术,让消费者通过手机或店内设备,直观地感受地标食材的生长环境、采摘过程等,增强消费的趣味性与互动性。

火锅行业的“地标食材”热潮,不仅仅是一场美食的革新,更是文化的传承、经济的助力。它为消费者带来了全新的味觉体验,为火锅品牌找到了新的发展方向,也为地方经济的发展注入了活力。让我们一起期待,在未来,地标食材能在火锅界持续发光发热,创造更多的美味与可能。